1976 Sammlung der Stiftung Betty und David Koetser

Die Galerie Koetser wurde vor dem Ersten Weltkrieg von der Familie Koetser an der Spiegelgracht in Amsterdam gegründet.

Im Jahr 1923 zog Henri Koetser mit seiner Familie nach London, wo seine drei Söhne eine Partnerschaft eingingen und

die Galerie weiterführten. Später expandierte das Unternehmen nach New York und etablierte weltweite Kontakte zu privaten

Sammlern und Museen in den USA. Seit 1967 befindet sich die Galerie an ihrem heutigen Standort in Zürich und wird in dritter

Generation von David H. Koetser geleitet.

Dieser ist Kunsthändler und -agent in dritter Generation, spezialisiert auf Bildende Kunst mit Schwerpunkt

auf niederländischen und flämischen Altmeistergemälden. Eines der acht Gründungsmitglieder der weltberühmten Kunstmesse Tefaf*.

Seit 1986 ist die ganze Sammlung Koetser im Kunsthaus Zü integriert.

*Die TEFAF gehört zu den bedeutendsten Kunstmessen weltweit. Die zehntägige Messe findet jährlich im Frühjahr

in Maastricht im Kongresszentrum MECC statt. In der Liste der rund 240 Aussteller sind nahezu alle weltweit wichtigen Galerien und

Kunsthandlungen vertreten. Nach eigenen Angaben ist sie die weltweit größte Kunst- und Antiquitätenmesse. Jedes Exponat

wird von etwa 20 Gutachterausschüssen mit rund 190 renommierten Kunstexperten aus aller Welt auf Echtheit und Qualität überprüft.

Eröffnung Erweiterungsbau Kunsthaus Zürich 1978

V.l.n.r. Carlo von Castelberg (Gotthard-Bank, gilt als Progressiv, war pro Rote Fabrik), Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft,

Bundesrat Hans Hürlimann (Sohn Thomas H. ist der Schriftsteller. Im Roman

Der grosse Kater erzählt er Biografisches),

René Wehrli, Direktor Kunsthaus Zürich (von 1950 bis zu seinem Ruhestand 1975, in seine Zeit fiel auch

die Einweihung des heute umstrittenen Bührle Ausstellungsflügel 1958), Olga Mayenfisch, Mäzenin (geb. Kopp und Witwe des bekannten Kunstmäzen

Dr. Hans E. Mayenfisch (siehe auch Kapitel 3.), Sigmund Widmer, Stadtpräsident Zürich (u.a. auch Historiker, siehe Quellen).

Auszug aus dem Programm: Nach dem Empfang für Presse und Behörden am 26.2.1976, folgte am 28.2.1976 ein Fest für Künstler und

die Mitglieder der Zürcher Kunstgesellschaft, darauf von 29.2.1976-9.3.1976. Zudem gab es Gratis-Eintritt fürs Publikum mit Gratis-Tram

zum Kunsthaus und Eröffnungswettbewerb mit 7 Flugreisen für 2 Personen.

Der Erweiterungsbau wurde von der Stiftung

Zürcher Kunstbaus geplant, der Architekt war Erwin Müller aus Zürich und die Bauzeit dauerte 2.5 Jahre. Finanzielle

Beiträg durch Private Schenkung im Betrag 7'000'000 Fr. von Olga Mayenfisch . Die Stadt Zürich von 4 Mio. Fr.bezahlte 4 Millionen

Quelle: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Krebs, Hans

Sammlung Knecht

Die Sammlung Ferdinand und Karin Knecht kam 2015 als Dauerleihgabe ins Kunsthaus Zürich. Knecht ist wenig umstritten, dennoch gab es ab 2020 Kritik, weil Knecht

als Nachrichtendienstchef der P27 1990 enttarnt. Die P27 hatte Henri den Auftrag: "Der ausserordentliche Nachrichtendienst, als weitgehend selbständige Auslandnachrichtenbeschaffungsstelle,

hat diese Lücken zu schliessen. Er steht aus diesen Gründen ausserhalb von Armee und Verwaltung." Im Zusammenhang mit der Fichenaffäre 1989,

in der flächedeckend Fichen über Schweizer Bürger

angelegt wurden, die politisch nicht "stramm" standen, war dies ein weiterer Skandal. Als Konsequenz aus der Kritik werden die Bilder

seit 2025 in der Sammlung nicht mehr explizit

mit Knecht beschriftet, sondern diskret als Private Dauerleihgabe. Nur eine stille Plakette in einer einzigen Ecke verweist noch auf die Herkunft.

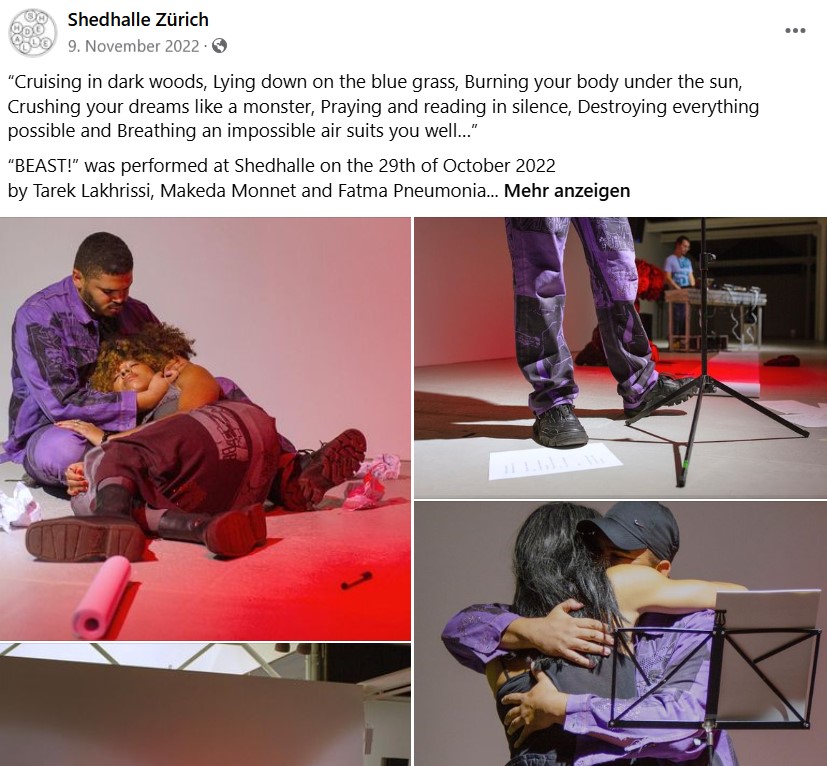

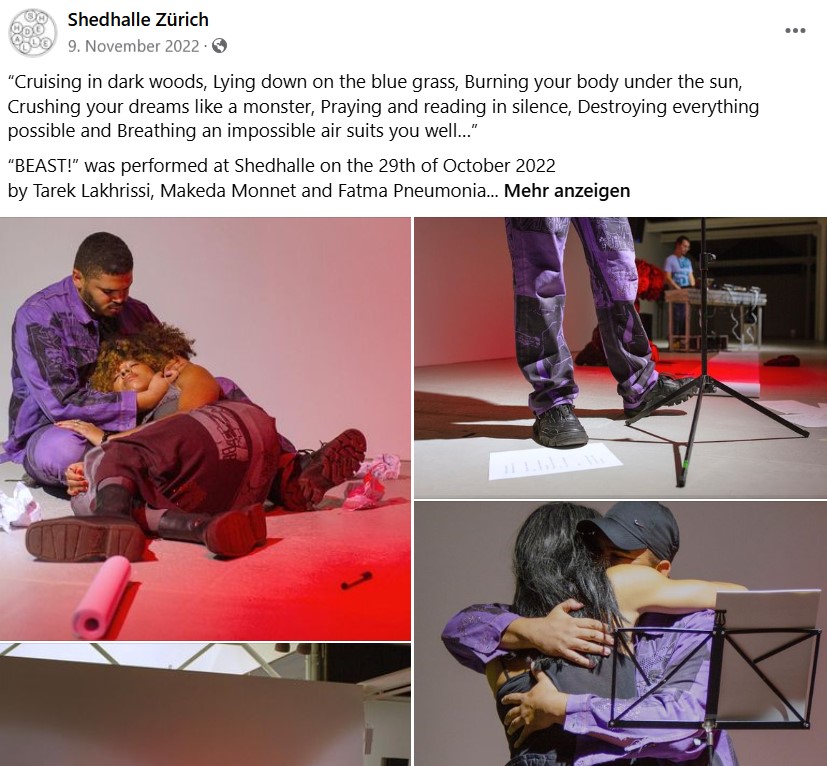

Shedhalle Zürich

Gegründet 1985 als «Aktionsraum junger Schweizer Kunst» in der Roten Fabrik.

1987 wurde der Verein Shedhalle Trägerin der Kunstinstitution mit Beschränkung auf Schweizer Kunst.

Mit einer Volksabstimmung 1987 wurden Subventionen bewilligt. Ab 1988 wurde der Kurator Harm Lux eingestellt udn die Beschränkung fallen gelassen.

1994 erfolgte eine programmatische Neuausrichtung.

Angestrebt wird seitdem die Beschäftigung mit Kunst unter Berücksichtigung von gesellschaftspolitischen

Fragestellungen sowie eine Öffnung für interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen

und wissenschaftlichen Organisationen an der Schnittstelle von Kunst, auf Recherche basiertem,

diskursivem Vorgehen und politischem Engagement (Quelle Wikipedia)

Shedhalle 1994

Das neue Programm der Shedhalle beginnt mit einer Arbeitssituation,

lautete die Ankündigung für die Kunstinitiative "8WochenKlausur"

Intervention zur Drogenpolitik. Auf Einladung der Halle im Umfeld

des Zürcher Kulturzentrums Rote Fabrik organisierte eine Gruppe von

KünstlerInnen und sozial Arbeitenden aus Zürich und Wien im Februar

und März 1994 die Gründung einer Pension für drogengebrauchende

sich prostituierende Frauen. In einer ersten, sich über zwei Monate

erstreckenden Arbeitsphase forcierten Katharina Lenz, Petra Mallek, Isabelle

Schaetti, Mathias Schellenberg, Nina Schneider, Simon Selbherr und Wolfgang

Zinggl die Realisierung ihrer "Intervention zur Drogenpolitik"durch

massive Pressearbeit und eloquent-unkonventionelles Vorgehen.

Quelle: Jochen Becker, Kunstforum 1994

1. 2019. Öffentlicher Sandkasten in der Shedhalle 2. Facebook 2022

Shedhalle 2024

Analog zu 1994 deklariert 2024 eine künstlerische Gruppierung die "Migrationspolitik" der Schweiz zu ihrer Chefsache. Sie diskutiert, vernetzt sich und

unterstützt andere Gruppierungen wie konventionelle Migrationsinstitutionen oder NGOs. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch über die Grenzen in andere europäische Städte.

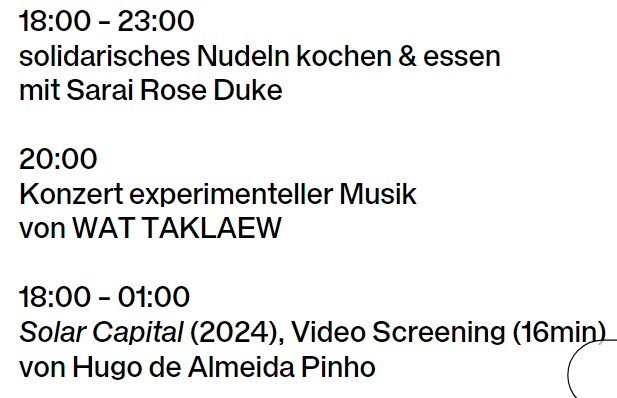

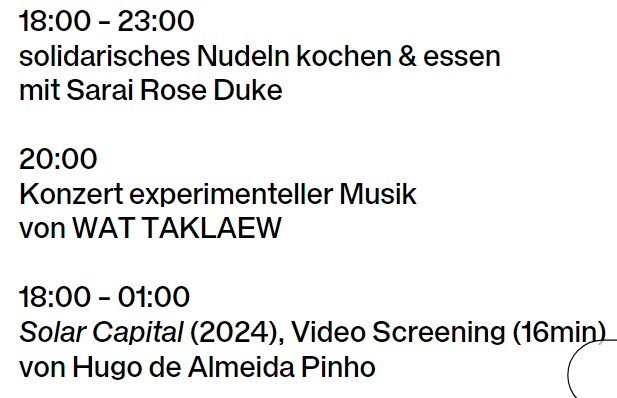

Shedhalle 2025

Eigenprofil:

Die Shedhalle als Raum für prozessbasierte Kunst.

Der Prozess ist ein Werkzeug, um der Kunst unbekannte Handlungs- und Denkräume zu erschließen.

Er ist der Kern unserer Arbeit in der Shedhalle. Wir führen damit eine Entwicklung weiter, bei

der sich die Autorität von Künstler*innen und Institutionen zum Publikum verschiebt. Kunst ist

an der Herstellung konkreter Gemeinschaften beteiligt.

Programmauszug

Fazit

Es spricht nichts gegen die Idee einer prozessbasierten Kunst, als ein Teilbereich der Kunst, der sich je

nach Modalität und Genre überlappt mit konventionelleren Stilen. Dadurch entsteht Vielfalt und ebenso diskursive Reibung.

Das Programm der Shedhalle fokussiert leider aber ausschliesslich auf einen partizipativen und imateriellen Zugang zur Kunst, der im

Grunde den Traum der Sozialen Plastik seit Joseph Beuys oder der Happenings bei Allan Kaprow etwas radikaler vertritt als in den 1990iger Jahre.

Der Anteil der Imaginität ist wie bei der Konzeptkunst hoch und sehr begrenzt auf die unmittelbar Anwesenden und damit ist es

eine Exclusivität für Eingeweihte, wie einst die Freimaurerlogen in ihrem Streben gerne vergassen, dass sie Privilegien geniessen. Anstatt sich selbst genug zu sein,

wäre es angebracht sich der Realität zuzuwenden und sich einem reelen Antipoden zu widmen.

Anstatt

der Beliebigkeit des Kunstmarktes, der die Qualität der Kunst über das Geld definiert, eine eigene individuelle Beliebigkeit entgegenzustellen, müsste es das demokratische politische

Ziel sein, legitime Kriterien für Institutionen zu generieren, damit diese für die Gesellschaft jene Verbindung ist, die die divergierenden und gefährlichen Tendenzen abfedern kann.

In dieser isolierten Blase unterstützt die aktuellen Shedhalle-Betreiber die Strategie des Markts und der pseudofeudalen Schicht indirekt, weil sie sich aus Eigennutz nicht dagegenstellen.

Für eine Kunstinstitution

ist das Programm so wenig kunsthistorisch und kuratorisch motiviert, wie dies auch die Kunsthalle und das Kunsthaus tut.

Zudem ist die prozessbasierte Kunst längst im etablierten Ausstellungsbetrieb eingeflossen und dominiert längst die öffentlich

subventionierten Museen.

Dort zeigt sich den Pionieren von 1994 unmissverständlich, welche Geister sie gerufen haben. Das müsste auch das Amt für Kultur

der Stadt Zürich nach 30 Jahren Experiment langsam begriffen haben.

Positiv

Anders verhält es sich mit den Veranstaltungen wie Happening oder Performance, hier Ivo Dimchev im Mai 2025.

Diese Formen sind in Zürich wenig anzutreffen und bereichern das kulturelle Repertoire. Aber das ist ein Kleintheaterformat.

Zeit also die Shedhalle

wieder als Ausstellungsort zu etablieren und dafür ein (klammes) Kino umrüsten, dass dadurch neue Besucher und Einnahmen generieren kann.